↑リンク腕試し過去問で

振動・騒音に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

(1)騒音計のマイクロホンから等距離にある二つの同じ警音器を同時に作動させたときの音圧が102dBの場合,警音器一つの音圧は96dBである。

(2)直列4気筒エンジンの上下(ストローク方向)振動は,一般に,往復荷重の不平衡慣性力(二次成分)によるものであり,全回転域で振幅はほぼ一定となる。

(3)振動・騒音分析器で,自動車の振動を定量的に把握する場合は,一般に,分析器を振動計モードにして速度(m/s)の測定を行うことが多い。

(4)自動車の剛体振動の例としては,エキゾースト・パイプの曲げ振動が該当し,弾性振動の例としては,自動車のばね上振動が該当する。

解く

(1)騒音計のマイクロホンから等距離にある二つの同じ警音器を同時に作動させたときの音圧が102dBの場合,警音器一つの音圧は96dBである。

不適切

同じ音圧レベルの音源の数とdB増加量との関係

|

同じ音圧レベルの音源の数 |

2倍 |

4倍 |

10倍 |

|

dB増加量 |

3dB |

6dB |

10dB |

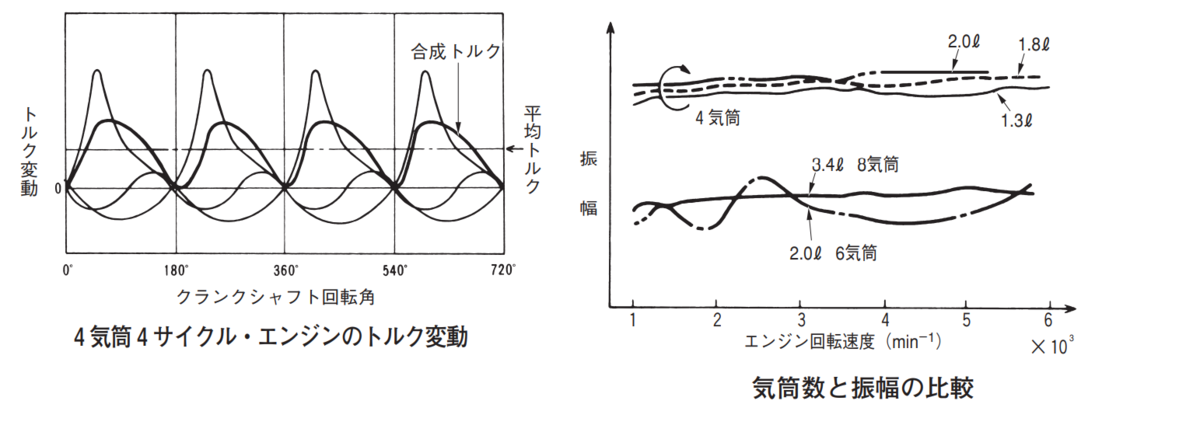

(2)直列4気筒エンジンの上下(ストローク方向)振動は,一般に,往復荷重の不平衡慣性力(二次成分)によるものであり,全回転域で振幅はほぼ一定となる。

適切

(3)振動・騒音分析器で,自動車の振動を定量的に把握する場合は,一般に,分析器を振動計モードにして速度(m/s)の測定を行うことが多い。

不適切

自動車の振動現象は,ばね上振動のような数Hzの低周波のものから歯車のように数kHzの高周波まで広範囲に含まれているが,その部位の全体域(測定器で設定される振動周波数帯域)の振動を定量的に把握する場合には,振動計モードにして測定を行う。一般的な測定例としては,整備前の振動量と整備後の振動量の測定を行い,その結果を比較して,その効果を確認したいときなどに用いる。この場合,振動センサは,測定部位に極力近い位置にセットする。振動量測定の種類には,加速度,速度,変位があり,それらの測定は,それぞれ,表のような目的及び特徴がある。自動車整備の場合には,加速度の測定を用いることが多い。

測定の内容

|

振動値(測定量) |

単位 |

目的・特徴 |

|

加速度(ACC) |

m/s2 |

①高振動周波数で大出力が得られる。 ②力が加速度に比例する。 ③人体応答に適応する。 |

|

速度(VEL) |

m/s |

①中域振動周波数で変位が小さい場合に適応する。 ②個体音,音響反射に関連する判定に適応する。 |

|

変位(DISP) |

m |

①変位の振幅が特に重要な場合,例えば,接触の危険や加工精度を要する場合に適応する。 |

(4)自動車の剛体振動の例としては,エキゾースト・パイプの曲げ振動が該当し,弾性振動の例としては,自動車のばね上振動が該当する。

不適切